曾经,信用卡是银行零售业务的“香饽饽”,各大行拼命发卡、疯狂拉新。但如今,情况急转直下。近年来,信用卡市场进入调整期,发行总量连续四年下降,与此同时,不同类型银行的信用卡业务发展呈现出显著分化。

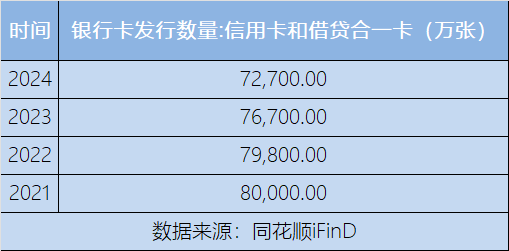

央行数据显示,自2021年至2024年,我国信用卡(含借贷合一卡)发行量连续四年下滑,累计减少7300万张。2021年发行量为80000万张,2022年降至79800万张,2023年进一步降至76700万张,2024年仅为72700万张。这一趋势反映出宏观经济环境变化、消费行为转型及监管政策趋严等多重影响,市场逐步从“跑马圈地”转向存量深耕阶段。尽管整体发行量收缩,但部分银行的信用卡贷款规模仍在逆势增长。

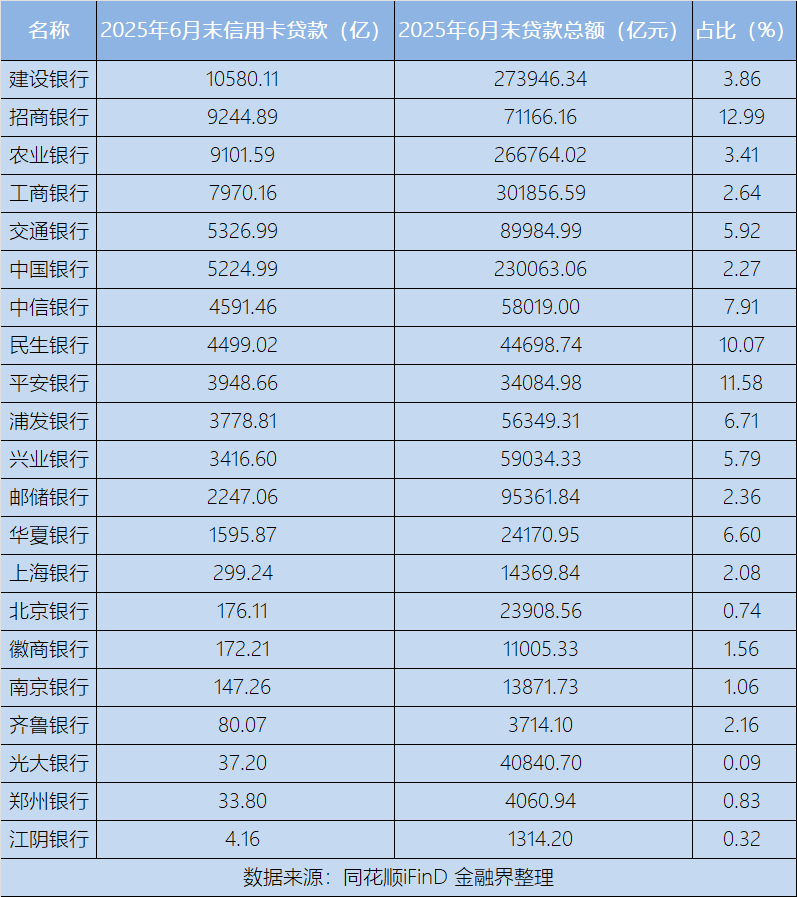

根据2025年上半年各家上市银行披露的中报数据,股份制银行信用卡贷款规模整体呈现上升趋势,但个体银行间出现明显分化。以招商银行为例,其2025年6月末信用卡贷款达9244.89亿元,占其总贷款的12.99%,在行业中继续保持领先地位。但从2024年6月末至2025年6月末的时间维度来看,招商银行的信用卡贷款规模经历了“先升后降”的波动:从2024年6月的9194.6亿元,增至2024年末的9478.43亿元,随后回落至9244.89亿元。

与此形成对比的是,其他样本股份制银行在此期间的信用卡贷款均实现增长,且增幅普遍在1%-3%之间。然而,股份制银行信用卡贷款占比普遍下降。在2024年6月到2025年6月,所有样本银行的信用卡贷款占总贷款比例均呈下降趋势,降幅在0.3%-0.6%之间。例如招商银行从13.2%降至12.99%,反映出股份制银行正在主动调整业务结构,降低信用卡业务的集中度。

国有大行凭借庞大的客户基础与信贷规模,信用卡贷款同样不容小觑。例如,建设银行为10580.11亿元,占比3.86%;农业银行为9101.59亿元,占比3.41%;工商银行2025年6月末信用卡贷款为7970.16亿元,占总贷款的2.64%。尽管统计中的五大国有行信用卡贷款规模整体呈持续上升趋势,但从2024年6月至2025年6月期,五大国有大行信用卡贷款占总贷款比例普遍下降。

与股份制银行和国有大行相比,部分城商行与中小银行的信用卡业务规模仍较小,占比偏低。例如,上海银行信用卡贷款仅29.94亿元,占比0.21%;徽商银行为72.67亿元,占比0.52%;江阴银行仅为17.21亿元,占比0.16%。再如郑州银行信用卡贷款规模虽仅为5.23亿元,但占总贷款比重达0.14%,在同类银行中相对较高。

除了信用卡贷款是衡量信用卡活跃程度的重要指标外,信用卡交易金额同样是信用卡活跃度的重要体现。然而,从已披露的2025年银行中期财报来看,多家银行的信用卡交易规模出现明显收缩,直接拖累了相关业务收入。数据显示,今年上半年,中信银行信用卡消费额同比下降12.54%,兴业银行减少11.27%,招商银行也下降了8.54%。作为信用卡业务重要利润来源的手续费收入,因此同步承压。

在整体业务面临挑战的背景下,各大银行正积极寻求新的业务增长点。近期,平安银行与招商银行等机构相继推出信用卡外币交易结算方式的优化措施。过去,持卡人在境外消费时,若交易币种非美元,通常需经过“当地货币→美元→人民币”的两次兑换,流程繁琐且成本较高。而如今,招商银行等机构已实现外币交易直接以人民币入账,有效简化了结算环节。

市场观点认为,这一调整反映出在信用卡市场整体收缩、手续费收入增长乏力的背景下,银行正通过提升支付体验来挖掘新的业务增长点。这种策略既有助于留住高价值客户,也为银行在存量竞争中开辟了差异化路径。