11月19日,ST汇洲(002122.SZ)连发两份公告:浙江证监局《行政处罚决定书》认定其2019—2020年累计虚增收入1.56亿元、虚增利润3193万元;深交所同步给予通报批评,并记入诚信档案。500万元公司罚款、800万元个人罚款,叠加“ST”的帽子,让这家老牌轴承企业再次站到聚光灯下。

从“天马股份”到“ST天马”到“汇洲智能”,再到如今的“ST汇洲”,名称更迭间,财务造假、连续立案、旧案未了、新伤又至,资本市场对这家公司的耐心似乎已所剩无几。

1.5亿虚增收入如何“注水”细节披露 天马时代的旧案阴影

根据《行政处罚决定书》,2019年至2020年,汇洲智能旗下两家控股子公司成为此次违规主谋,其中北京热热文化以“虚假广告推广”“视频审核”等名义,与客户签订无商业实质合同,资金空转后确认收入;北京中科华世则以“著作权授权”“调研报告技术服务”为噱头,提前确认收入并虚增利润。

两年间,两家公司合计虚增收入1.56亿元。其中,2019年虚增营收5990.19万元,占当期披露营收的5.08%、20220年,虚增营收9688.56万元,占当期披露营收的13.42%;在利润上,两年虚增利润总额合计3193万元,2019年虚增1415.84万元占当期披露利润的0.88%;202年虚增1777.05万元,占当期披露利润的8.72%。

“手法并不高明,”从此前披露的核查信息来看,“合同、发票、回款都能做全套,但商业实质经不起穿透。比如所谓的调研报告技术服务,最终交付物只有薄薄几页PPT,且明显套用模板。”更令人担忧的是,这些业务大多集中在年末突击确认收入,审计机构当时出具了标准无保留意见,如今回头来看,形同虚设。

事实上,ST汇洲并非首次因信披违规被立案。汇洲智能的前身“天马股份”,2016-2017年在原实控人徐茂栋主导下,上演违规担保、资金占用、财务造假“三连击”。其中,未履行程序为徐茂栋关联方提供担保逾30亿元;通过“预付款”“股权投资”等科目,非经营性占用上市公司资金超过10亿元;通过财务造假,2017年虚增利润1.29亿元。2018年,证监会立案调查。最终,天马股份被处以60万元罚款,徐茂栋个人被罚90万元并被中国证监会采取终身市场禁入措施。

“历史总是惊人相似。”一位业内人士指出,“从天马到汇洲,名字换了,主业添了大数据业务、机床、轴承,但核心问题没变:内部控制薄弱,实控人一言堂。”徐茂栋虽已淡出,但其遗留的违规担保仍有部分案件在诉讼中,成为悬在公司头顶的“达摩克利斯之剑”。

业绩迷局:盈利靠“非经营业务”还是主业?

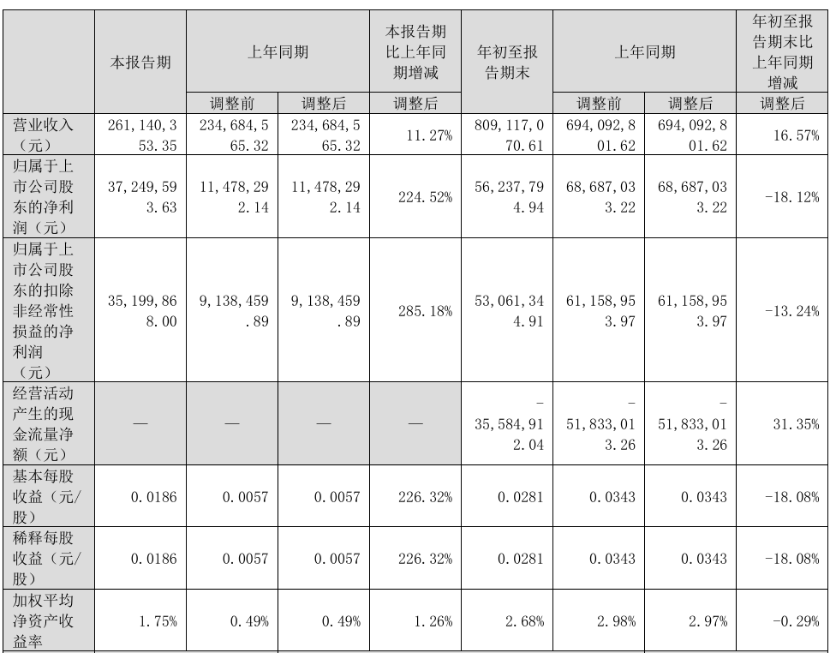

罚单落地的同时,ST汇洲发布了2025年三季报:前三季度营收8.09亿元,同比增长16.57%;归母净利润5623.78万元,同比下降18.12%。单看第三季度,实现营收2.61亿元,同比增长11.27%,归母净利润3724.96万元,同比大增224.52%。然而,靓丽数据背后暗藏玄机。财报显示,公司前三季度非经常性损益317.65万元,主要来自政府补助和资产处置收益。

主要财务数据:汇洲智能2025年第三季度报告

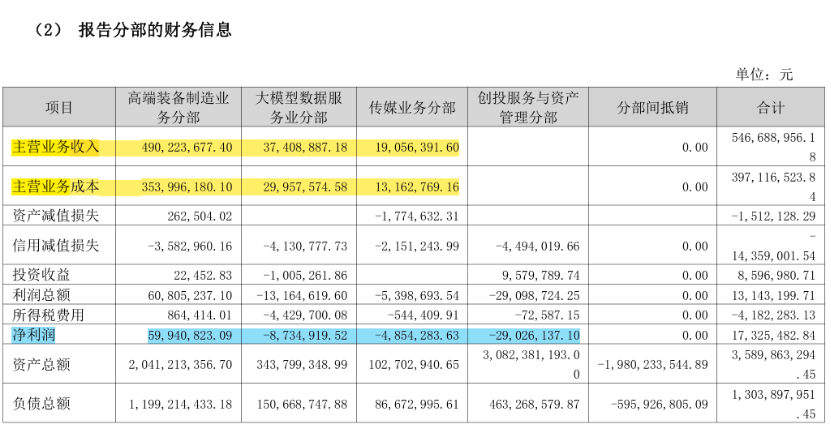

从业务收入,根据2025年半年度报告,公司的收入主要来源于高端装备制造、创投服务与资产管理以及大模型数据服务及传媒业务这三大板块。其中以机床业务为主的高端装备制造业是公司最核心的收入来源,占营收比重近90%,但是受制造业周期影响较大。

(主营业务相关财务数据截图:汇洲智能2025年半年度报告)

虽然,该公司推动以“智能装备+大数据服务”转型,但效果不佳,上半年的数据显示,大数据以及传媒业务两项业务营收分别为3740.89万元、1905.64万元,占营收比分别为6.84%以及3.49%。净利润方面,大数据服务以及传媒业务以及创投服务分别亏损873.49万元、485.43万元、2902.61万元,最终使得上半年该公司净利润仅为1732.55万元。

轴承、机床等传统业务周期性强、后续面临的压力,大数据以及传媒业务则连年亏损,所谓‘智能’转型未见成效,反而成了财务造假的温床。我们注意到,在近一年汇洲智能无券商发布研报覆盖,机构持仓几乎清零。

治理拷问:谁来为“连环雷”买单?

此次处罚名单中,时任董事长、总经理、财务总监、董秘等4名高管合计被罚800万元。其中,时任董事长被罚350万元,创下近年来浙江辖区同类案件个人罚款新高。然而,投资者更关心的是:罚款之外,如何追责?

根据《中华人民共和国证券法》第八十五条,投资者可向造假期间的虚假陈述行为人索赔。但问题在于,ST汇洲2024年末净资产仅5.4亿元,若叠加历史违规担保的潜在赔偿,公司是否具备足额偿付能力?

更深层的问题在于治理失效。从天马时代到汇洲智能,董事会形同虚设,监事会沉默是金,独立董事长期缺席关键议案,最终让造假成为‘集体默契’。从股权结构来看,ST汇洲无实际控制人。第一大股东为天津汇洲控股有限公司持股15.38%,其背后是2019年入主的“白衣骑士”—浙江浙商资产管理有限公司。然而,国资纾困并未带来治理质变。目前ST汇洲的权力架构呈现出典型的“双头博弈”状态。一方面,国资股东通过派驻董事行使重要影响力;另一方面,以武剑飞先生(现任董事长兼总经理)为代表的原管理层在董事会中也拥有几乎相当的席位。值得注意的是,公司现任董事会8名成员中,5名来自控股股东,且多名成员在徐茂栋时代已任职,独立性存疑。

另外,在ST汇洲智能因财务造假而陷入经营泥潭的2024年,公司管理层薪酬体系呈现出与整体业绩脱钩的特征。年报数据显示,2024年,公司全体董事和高级管理人员合计领取报酬705.27万元。其中,董事长兼总经理武剑飞薪酬为111.36万元,副总经理王俊峰薪酬最高为127.08万元,较上一年增加了18.08万元,董事会秘书武宁薪酬最低为50.07万元(2024年任期不满1年的不参与统计)。

回溯近三年,公司董事和高管的薪酬总额并非线性增长。2022年薪酬总额为682.33万元;2023年薪酬总额增至791.38万元,达到一个高点;2024年薪酬总额调整为705.27万元。尽管2024年的薪酬总额相较2023年的高点下降了约10.89%,但若以2022年为基准,两年间薪酬总额仍增加了22.94万元,增幅为3.36%。

上述薪酬数据,与公司2024年的经营成果形成了强烈反差。同年,汇洲智能实现营业总收入9.37亿元,而归母净利润则为亏损3.71亿元。

未来之路:ST帽子下的“生死倒计时”

根据退市新规,若ST汇洲的2025年年度报告最终触及‘净利润为负且营收低于3亿元’的红线,公司将直接站在退市的悬崖边上。尽管管理层声称已制定了诸如‘剥离亏损资产、引入战略投资者、加强内部控制在内的一揽子整改方案,但投资者注意到,其2024年年报中的‘未来展望’部分,与2023年的版本相比几乎是原文照搬。这种近乎复刻的表述,让市场不得不怀疑其所谓的‘引入战投’等计划是否有足够的诚意和实质性举措跟进。因此,尽管有整改方案,但公司能否在2025年剩余的时间里扭转乾坤,避免退市,仍需划上一个巨大的问号。

从轴承到“智能”,从“天马”到“汇洲智能”再到“ST汇洲”,这家公司的故事像极了A股市场的缩影:借壳上市、概念炒作、财务造假、监管处罚、保壳挣扎……如今,当罚单再次落下,投资者或许该追问:在注册制全面推行的今天,还有多少“汇洲”在暗处潜伏?而监管的板子,又能否真正打疼那些“惯犯”?

针对监管处罚、经营业绩以及公司治理等相关问题,发现网向汇洲智能发送调研求证函,截至发稿前,未收到该公司对相关问题的合理解释。

(财经研究员:罗雪峰 周子章)