墨渌无界——2025中国当代水墨学术邀请展

学术主持/策展人:杨维民

执行策展人:徐磊

策展助理:路遥 王达 李敏 乐晨冉

参展艺术家:

丁密金 李富 李汉平 张东升 任思娴

石建国 许建康 郑忠 韩朝 李志坚

丘宁 王煜 王兴堂 涂少辉 张新中

杨平 梁健 窦良羽 刘德龙 北代子

邓云 张蓉 杨运高 王鹏 居瑢

牛文娟 刘阔 崔雪涛 王瑞真 张艳

赵飞 王微 李骏逸 张昕杨 刘闻宇

王琳 王云云 赵壮 贾田雪 贾宸澜

徐新 李瑭 岳婷 刘鑫磊 戚博轩

卓煜 周汇正 沈珺瑶 赵余钊 芮毅

开幕时间:2025年8月12日(周二)14:30

主办单位:北京商报典藏艺术周刊

中国书画家研究会鉴藏中心

承办单位:北京华天艺术馆

深蓝智库典藏艺术研究院

支持单位:北京拍卖协会

全国工商联民间文物艺术品商会

协办单位:北京深思维文化传媒有限公司

展览场馆:北京华天艺术馆

墨韵流深:当代水墨艺术的文脉传承与范式突破

——2025当代水墨艺术展前言

文/杨维民

在中国艺术史的长河中,水墨艺术如同一部浩瀚的典籍,承载着中华民族独特的审美精神与哲学思考。从魏晋“以形写神”的顾恺之,到宋元“澄怀观道”的文人画派,再到明清“笔墨当随时代”的革新思潮,水墨艺术始终以其独特的语言体系,记录着中华文明的精神轨迹。当历史的车轮驶入21世纪第三个十年,在全球化与数字化的双重语境下,水墨艺术正面临着前所未有的机遇与挑战——如何在传承千年文脉的基础上实现当代转化?如何让这一古老的艺术形式在多元文化对话中彰显独特价值?这些问题构成了当代水墨艺术研究的核心命题。

历史语境下的水墨艺术:从文化基因到学术谱系

水墨艺术的诞生与发展,始终与中国传统文化的哲学根基紧密相连。“墨分五色”的审美追求,源自《周易》“一阴一阳之谓道”的辩证思维;“留白”的艺术处理,暗合道家“有无相生”的宇宙观;而“写意”的创作理念,则体现了儒家“立象以尽意”的思维方式。这种深植于传统文化土壤的艺术形式,在漫长的历史进程中形成了完整的学术谱系:从谢赫“六法”到郭熙“三远”,从石涛“一画论”到黄宾虹“五笔七墨”,历代艺术家与理论家的探索,为水墨艺术构建了系统的创作法则与审美标准。

20世纪以来,水墨艺术经历了数次重要的转型。从徐悲鸿“中西融合”的探索,到林风眠“调和东西”的实践,再到85美术新潮中水墨艺术家对传统的反思与突破,水墨艺术在现代性语境下不断重构自身的学术定位。特别是近四十年来,随着中国社会的改革开放与文化自觉的觉醒,当代水墨艺术迎来了更为多元的发展局面——新文人画、实验水墨等不同流派的并存,形成了“百花齐放”的艺术生态。本次“墨渌无界——2025中国当代水墨学术邀请展“,正是在这样的历史背景下,对当代水墨艺术发展成果的一次全面梳理与学术审视。

当代语境下的水墨艺术:问题意识与学术突破

在全球化与数字化的双重冲击下,当代水墨艺术面临着诸多亟待解决的学术问题。一方面,随着西方现代艺术理论的大量引入,水墨艺术的传统语言体系受到挑战,如何在“他者”视角下重新认识自身的文化价值,成为艺术家与学者必须面对的课题;另一方面,数字技术的发展为艺术创作提供了新的可能,水墨艺术如何与新媒体、装置等艺术形式融合,拓展自身的表达边界,成为当代水墨创新的重要方向。

本次展览以“墨渌无界“为主题,正是对这些问题的积极回应。“渌”字出自《广韵》,本指清水,用于水墨语境既呼应“墨分五色”的传统美学,又以“渌水”意象暗合文人画“澄怀观道”的哲学底蕴。“无界”直指当代艺术跨界融合的趋势,同时“无界”不仅意味着艺术形式的跨界融合,更蕴含着对水墨艺术本质的深层思考——在传统与现代、东方与西方、物质与精神的对话中,水墨艺术如何突破固有边界,实现从“器”到“道”的升华。“墨渌”二字既限定水墨媒介,又通过“渌”的流动感隐喻艺术脉络延续与突破,形成“传统根基—当代探索—学术脉络”的三重内涵。

展览汇聚的近五十位当代水墨艺术家,既有深谙传统笔墨的“国画大家”,也有勇于融合创新的“水墨新锐”,他们的作品共同构成了当代水墨艺术的多元图景:既有对山水花鸟等传统题材的现代诠释,也有对社会现实的深刻思考;既有对笔墨语言的纯粹探索,也有与新媒介的跨界实验。这种多元共生的艺术生态,为我们研究当代水墨艺术的发展趋势提供了丰富的样本。

学术研究的路径与方法:从展览实践到理论建构

作为2025深蓝智库系列活动的重要环节,本次展览不仅是一次艺术成果的展示,更是一次学术研究的实践。展览通过“传统叙事”、“跨界融合”和“互动体验”等板块的设置,试图构建一个多维的学术研究框架:在纵向维度上,梳理水墨艺术的历史文脉;在横向维度上,考察当代水墨的多元探索;在实践维度上,通过艺术作品线下展览、线上推融合艺术坊多元形式,探讨水墨艺术的公共性转化。

并以展览作品为主要研究对象,结合艺术家创作谈、学术研讨会记录等一手资料,从艺术史、美学、文化研究等多个维度展开分析。重点关注以下几个方面:一是传统笔墨语言在当代的创造性转化,二是青年艺术家的创新实践与学术价值,三是水墨艺术在公共文化领域的传播与接受。通过这种多维度的研究,试图为当代水墨艺术的学术建构提供新的视角与思路。

结语:墨韵流深,艺势无界

水墨艺术如同一条奔流不息的长河,从传统的源头出发,流经现代的河道,正奔向未来的海洋。在这个过程中,它不断吸收新的养分,改变着自身的形态,但始终保持着内在的文化基因。本次“墨渌无界——2025中国当代水墨学术邀请展”,既是对这条河流当下状态的一次定格,也是对其未来流向的一次展望。通过这次展览与相关的学术研究,我们期待能够进一步厘清当代水墨艺术的发展脉络,探讨其在新时代的文化使命,为这一古老而年轻的艺术形式在当代的传承与创新贡献智慧与力量。在这个“无界”的时代,水墨艺术的未来充满了无限可能。让我们以“墨”为媒,以“艺”为桥,共同探索这条通往未来的艺术之路,让水墨艺术的独特魅力在世界文化舞台上绽放出更加璀璨的光芒。

艺术家简介

郑忠

1979年~1985年为海军南海舰队潜水员,1988年毕业于南通大学美术学院,1999年毕业于中央美院版画系研究生班,2000年至2004年任教于西安美术学院版画系,1997年为中国艺术研究院《美术观察》“美术名家”隆重推介。1998年北京文艺出版社出版吴冠中自传《生命的风景》遴选郑忠作品做封面,2002年为南通市档案局审定为南通历史上第144位历史文化名人。

现为中国文化艺术协会理事,中国美术家协会会员,中国版画家协会会员,日本国际艺术研究院会员,香港画院研究员、中国太平洋学会海洋画派研究会分会理事,北京中投文化院国画院副院长。现任教于南通大学艺术学院。

2025年郑忠彩墨画获日本“国际公募・第八回国际艺术展”铜奖

2025年郑忠水墨画获第18回日本国际书画大赏展“日本国际艺术研究院奖”

2024年郑忠水墨画获第17回日本国际书画大赏展“国际艺术奖

2023年获“东京2023·第十六届国际书画大赏展”银奖

2022年获2020迪拜世博会中国馆“中国书画艺术展”金奖

2020年《云梦系列之一》入选香港全球水墨画500强大展。

2019年获中国(济南)国际抽象艺术展金奖。

2017年获《收藏投资导刊》颁发的“最具收藏价值艺术家奖。

2017年《谷音系列之一》入选香港全球水墨画500强大展。

2012年入选当代最具学术价值与市场潜力艺术家邀请展暨高峰论坛;

2011年获(法国巴黎)国际版画、水彩画原创作品大展入选奖;

1999年获中国版协颁发的八、九十年代中国优秀版画家鲁迅版画奖;

1999年获中央美院颁发的年度优秀作品奖;

1996年获丁绍光奖全国美术作品大展优秀奖;

1996年获美国廖修平优秀版画作品奖;

1996年获第13届全国版画作品展铜陵奖;

1993年获美国廖修平优秀版画作品奖;

1993年获中国版画版种大展全国第五届三版展两展银奖;

1993年获“中国第二届青年科技博览会”金奖;

1997年起先后在在中国美术馆、尼可西亚文化中心、赫尔辛基文化中心(中国文化周)、西安美院美术馆、北京可创艺苑、北京希尔顿酒店、美国纽约长岛美术馆、森林中国美术馆等地举办个展。

作品为中国美术馆、江苏省美术馆、广东省美术馆收藏。

作品赏析

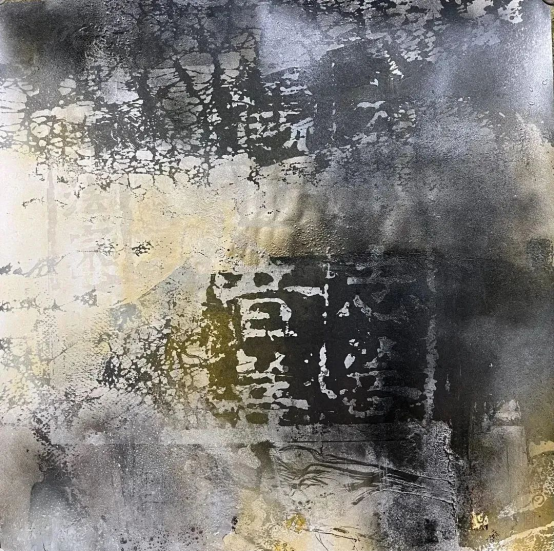

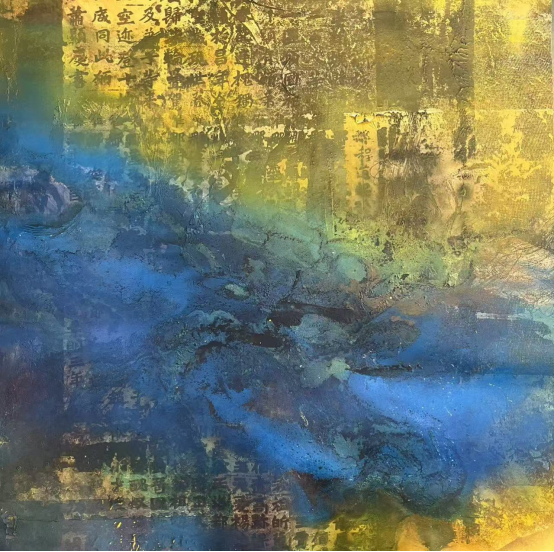

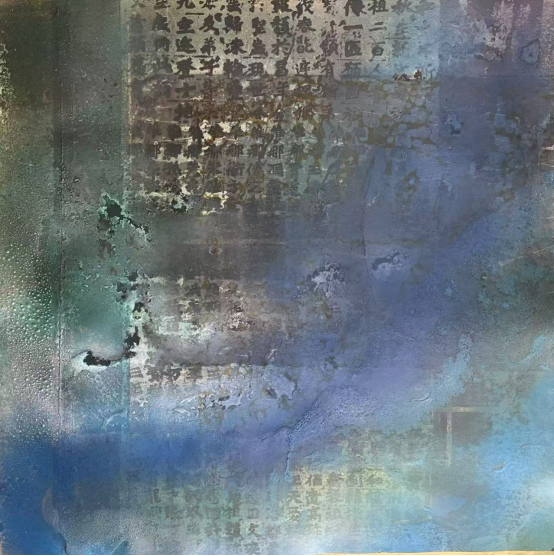

郑忠作品《文脉之光系列》1

郑忠作品《文脉之光系列》2

郑忠作品《文脉之光系列》3

郑忠作品《文脉之光系列》4

郑忠作品《文脉之光系列》5

郑忠作品《文脉之光系列》6

郑忠作品《文脉之光系列》7

郑忠作品《文脉之光系列》8

郑忠作品《文脉之光系列》9

郑忠作品《文脉之光系列》10

关于策展人

杨维民

美术学教授、艺术批评家、独立策展人。

1958年出生于邯郸,先后工作、任教于北京、武汉、天津,现居北京。1992年考入中央美术学院美术史系研究生班,专业方向:中国古陶瓷美术史研究,师从汤池教授、叶喆民教授和薄松年教授,系中国古陶瓷学会会员、中国磁州窑研究会理事。

曾任人民美术出版社《美术向导》杂志责任编辑、湖北美术学院《学报》执行主编兼编辑部主任、湖北美术学院美术学系教授、湖北日报社《艺术派》杂志主编、天津画院艺委会秘书长兼青创中心主任、天津美术学院艺术与人文学院研究生导师、北京今日美术馆艺术汇艺术总监、森林中国绿色发展基金艺术总监。现任《艺术之旅》主编、湖北美术学院艺术人文学院研究生导师、南通大学艺术学院研究生导师兼后海派艺术中心主任、湖北美术学院当代中国画创研中心学术主持。