营收连续11个季度下滑、频收罚单,资产突破7.2万亿的光大银行如何扭转经营困局?

近期,中国人民银行的一纸罚单再次将光大银行推上风口浪尖——光大银行沈阳分行因六项违法违规行为被警告并罚款229.15万元,两名相关责任人同时被处罚。这只是冰山一角。今年前五个月,数十张监管罚单如雪片般砸向光大银行,罚没金额逼近3000万元,最高单笔罚没金额突破1800万。更触目惊心的是,2024年光大银行及其分支机构、个人的行政处罚达到66次,较2023年激增29.4%;罚没金额4220万元,同比飙升88.39%。

频繁收到监管罚单的背后,是一场持续酝酿的系统性危机。当一家资产规模突破7.2万亿元的大型商业银行,其经营基本面与风险管控能力出现双重塌陷时,警报已然拉响。

针对内控以及经营相关问题,发现网向光大银行发送调研求证函,截至发稿前,光大银行未就相关问题给予合理解释。

高管频频落马 内控或不足

频繁违规的背后是光大银行内控系统失守,违法违纪问题突出。2025年4月,郑州市中级人民法院的判决书揭露了一场持续13年的金融诈骗——光大银行郑州某支行客户经理竟诈骗客户累计1.6亿元!令人震惊的是,在长达13年的时间里,银行的内控系统竟对此毫无察觉。判决书上冰冷的文字背后,是一个分行层面内控机制彻底失效的残酷现实。

更令人震惊的是高管层的系统性溃败。近三年间,光大银行高层人事地震不断,多达14名高管相继被查或被移送司法,在股份制银行中也属罕见。

其中光大银行原董事长李晓鹏、唐双宁接连因贪腐被查,时间跨度长达15年,更是暴露了这家股份制大行存在的内控黑洞。除李晓鹏、唐双宁外,光大银行近两年还有大批高管因贪腐落马,其中包括光大证券前董事长薛峰、光大银行前副行长张华宇、光大银行南宁分行前行长周江涛、光大银行南宁分行前行长苏树德、光大银行交易银行部原总经理夏伟、光大银行首席业务总监张博、光大控股前行政总裁陈爽等先后落马。

“管理层频繁更迭直接导致战略执行断层,”业内人士分析指出,“光大实质上处于战略迷失状态,新任领导急于立威,前任规划被推翻,风控体系在权力真空期形同虚设。”

值得一提的是,光大银行面临着客户信任危机,消费者权益亟待提升的问题。在黑猫投诉平台上,目前光大银行有13292条投诉,涉及信用卡违规操作冒名开户开卡、收取年费未告知、收取高额利息、“催收暴力”等问题。这些投诉并非孤立事件,而是业务流程失控的必然结果。当高管忙着权力斗争、分行忙于应付监管处罚、基层员工承受不合理的业绩压力时,客户体验必然成为首当其冲的牺牲品。

经营困局:规模扩张背后业绩增长乏力

内控失守,高管频繁落马的连锁反应严重影响了光大银行的决策连续性和战略执行力,导致经营决策缺乏连续性,由此也导致光大银行的经营业绩受到影响。

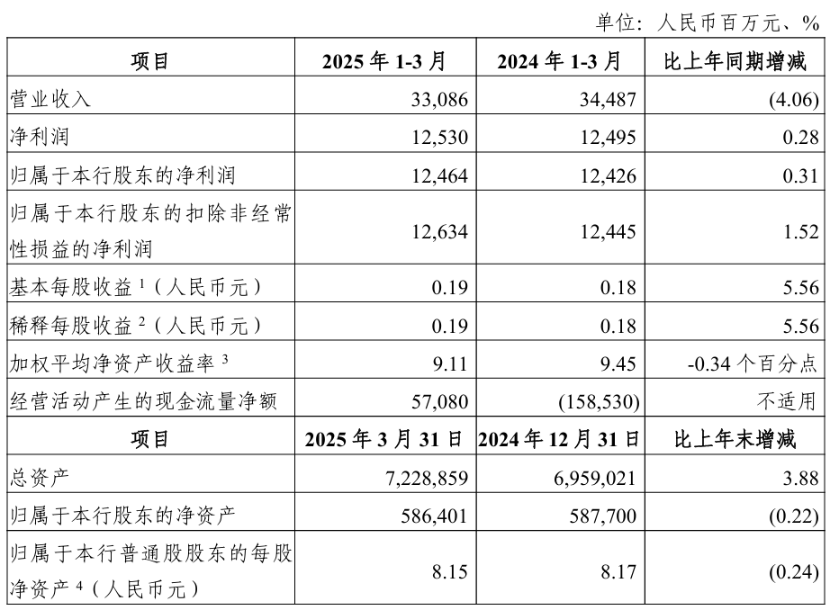

(主要财务数据:光大银行2025年第一季度报告)

2025年第一季度财报揭示了一个残酷事实:光大银行总资产达72288.59亿元,同比增长3.88%,但营业收入330.86亿元却同比下降4.06%,这是该行连续第11个季度营收萎缩。同期归属净利润124.6亿元,微增0.31%。规模扩张与业绩下滑的巨大反差,构成了一道刺眼的经营悖论。

从收入结构来看,2025年一季度光大银行实现利息净收入为225.38亿元,同比下降6.84%;手续费及佣金净收入为56.78亿元,同比增长3.27%。利息净收入的下降可能受市场利率波动、信贷结构调整等因素影响,该行一季度净息差进一步收窄至1.43%,环比下降了0.10%。

另外,投资收益飙升至72.13亿元,较去年同期的17.9亿元增加了54.23亿元,增幅达到302.96%。“这种投资收益的暴涨不可持续,”上海某证券机构银行业分析师坦言,“它更像是通过金融资产交易腾挪出的账面利润,而非核心盈利能力的真实提升。”

而且由于第一季度光大银行公允价值变动净损失30.89亿元,较2024年同期实现收益27.43亿元由盈转亏,同比降幅达212.61%,使得光大银行的非利息净收入增长十分有限,带来的积极影响也难以带动利息净收入的大幅下滑,以至于其营业收入整体仍陷入负增长漩涡。

个人不良攀升 资产质量隐忧浮现

业绩增速乏力的同时,该行不良风险上升,尤其是个人贷款不良面临较大压力,资产质量的隐忧正在浮现。一季报数据显示,截至2025年3月末,光大银行的不良贷款余额为512.93亿元,较上年末增加20.41亿元,增幅为4.10%;不良贷款率为1.25%,与上年末持平,新增不良主要集中在信用卡和中小企业贷款两大领域。

信用卡业务受消费市场低迷、持卡人多头负债等因素影响,部分客户因收入锐减或失业陷入还款困境;中小企业贷款则因地方经济复苏乏力、行业景气度下行,违约风险显著上升。

与之相对应的就是,2025年5月22日,光大银行在银登中心集中挂牌10批个人不良贷款转让项目,涉及金额高达115亿元、债务人超50万人。该不良转让项目资产包主要涵盖信用卡、个人消费贷及经营性小额贷款,其中信用卡类不良占比最高。值得注意的是,这些不良资产的逾期时间普遍集中在1500至2200天(约4至6年),且大部分尚未启动司法程序,这直接反映出银行在贷后管理和催收效率方面存在短板。此次转让起始价仅为5.94亿元,账面损失率却高达94%,远高于行业20%至50%的平均水平。

在风险抵补能力上,光大银行的拨备覆盖率为174.44%,较上年末下降6.15个百分点,虽仍高于150%的监管要求,但缓冲空间有所收窄。“174%的拨备覆盖率看似达标,但集中转让115亿不良债权的举动暴露了真实压力,”业内人士表示,“这些债权转让给AMC通常需打三到四折,实际损失可能高达80亿元以上。”

当金融体系的安全底线被屡次洞穿,监管罚单不过是内控崩塌的警示灯,而非修复的终点。光大银行当前困境,实为规模至上思维与内控治理短板激烈碰撞的产物。在信用即生命的金融行业,重建信任远比资产扩张艰难得多。无论是对高管权力的约束制衡,业务流程的穿透式监控,还是客户权益的真正尊重,光大银行亟需一场触及灵魂的重构。唯有将风控文化深植于每一笔业务、每一个决策中,方能穿越迷雾,重获市场与监管的双重信任。

(记者 罗雪峰 财经研究员 子琪)